सिंधु जल संधि: एक विस्तृत विश्लेषण

परिचय

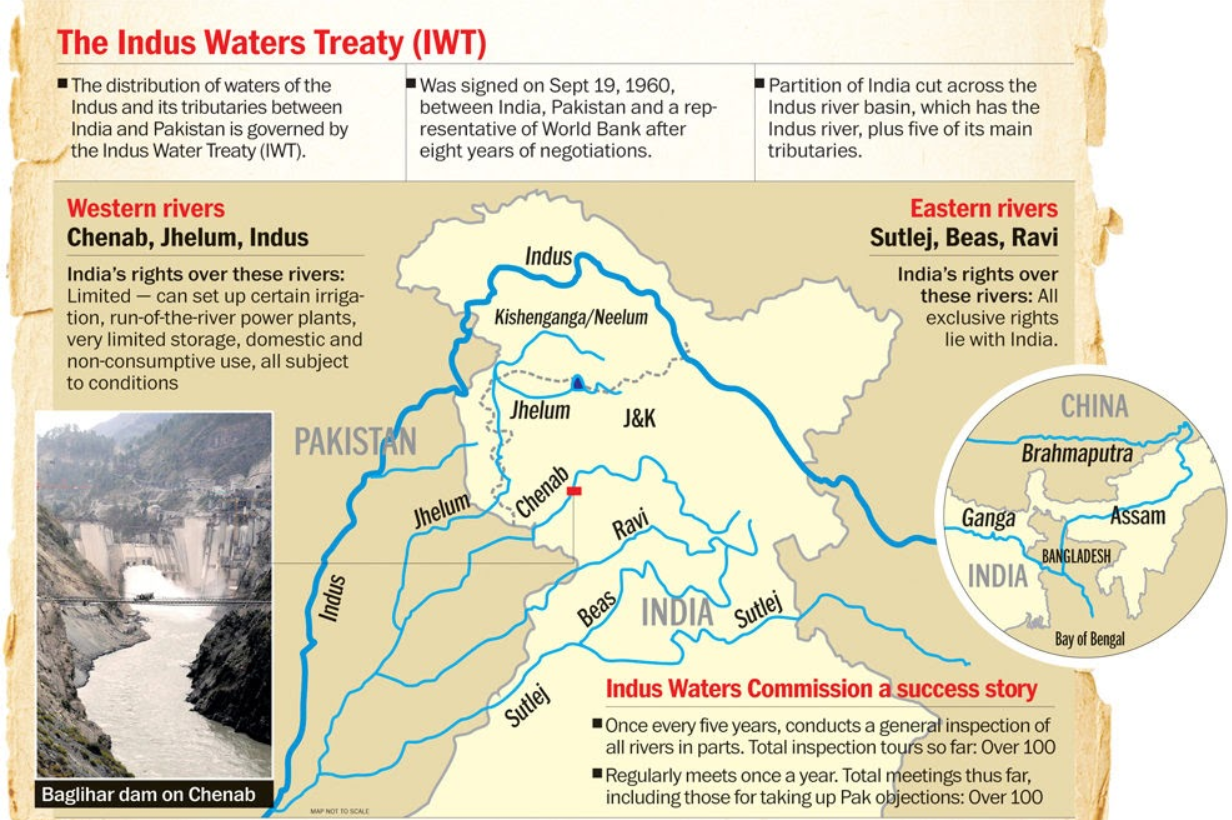

सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता में हस्ताक्षरित एक ऐतिहासिक समझौता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य सिंधु नदी प्रणाली की छह प्रमुख नदियों—सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज—के जल के न्यायसंगत, शांतिपूर्ण और टिकाऊ उपयोग को सुनिश्चित करना है। यह संधि भारत-पाकिस्तान के बीच जल संसाधनों के बंटवारे को लेकर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो दोनों देशों के बीच तीन युद्धों (1947, 1965, 1971) और कई तनावपूर्ण कालखंडों के बावजूद अब तक कायम है। यह समझौता जल प्रबंधन और द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक स्थिर स्तंभ के रूप में उभरा है।

संधि का ढांचा

सिंधु जल संधि में नदियों को दो समूहों में विभाजित किया गया है:

1. पश्चिमी नदियाँ (सिंधु, झेलम, चेनाब)

-

इन नदियों का प्राथमिक उपयोग पाकिस्तान को सौंपा गया है।

-

भारत को इन नदियों के जल का सीमित गैर-उपभोगी उपयोग करने की अनुमति है, जैसे:

-

सिंचाई: कुछ क्षेत्रों में सीमित कृषि उपयोग।

-

जलविद्युत उत्पादन: रन-ऑफ-द-रिवर (Run-of-the-River) परियोजनाएँ, जिनमें जल को रोककर भंडारण नहीं किया जाता।

-

घरेलू उपयोग: पेयजल और अन्य गैर-कृषि उपयोग।

-

-

भारत इन नदियों पर बांध या जलाशय बना सकता है, लेकिन केवल संधि द्वारा निर्धारित तकनीकी सीमाओं के भीतर।

2. पूर्वी नदियाँ (रावी, ब्यास, सतलुज)

-

इन नदियों का पूर्ण उपयोग भारत को दिया गया है।

-

भारत इन नदियों के जल का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए कर सकता है, जैसे सिंचाई, जलविद्युत उत्पादन, और औद्योगिक उपयोग।

-

पाकिस्तान को इन नदियों पर कोई अधिकार नहीं है, सिवाय कुछ मामूली उपयोगों के जो संधि में निर्दिष्ट हैं।

स्थायी सिंधु आयोग (Permanent Indus Commission)

संधि के तहत एक स्थायी सिंधुatase आयोग की स्थापना की गई है, जिसमें दोनों देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस आयोग के प्रमुख कार्य हैं:

-

जल साझा करने की निगरानी: दोनों देशों के बीच जल उपयोग की पारदर्शिता बनाए रखना।

-

डेटा आदान-प्रदान: नदियों के प्रवाह, जल स्तर और अन्य तकनीकी जानकारी का नियमित आदान-प्रदान।

-

विवाद निवारण: दोनों देशों के बीच उत्पन्न होने वाले मतभेदों को सुलझाने के लिए प्रारंभिक मंच प्रदान करना।

-

आयोग नियमित रूप से बैठकें आयोजित करता है और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ मिलकर संधि के प्रावधानों को लागू करता है।

क्या भारत संधि को एकतरफा रद्द कर सकता है?

सिंधु जल संधि एक द्विपक्षीय अंतरराष्ट्रीय समझौता है, और इसे रद्द करने की प्रक्रिया को अंतरराष्ट्रीय कानून, विशेष रूप से वियना संधि संनियम 1969 (Vienna Convention on the Law of Treaties), द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसके अनुसार:

-

कोई भी देश किसी द्विपक्षीय संधि को एकतरफा रद्द नहीं कर सकता, जब तक कि:

-

संधि में ऐसा प्रावधान स्पष्ट रूप से न हो।

-

दोनों पक्ष सहमति न दें।

-

कोई पक्ष संधि का गंभीर उल्लंघन न करे।

-

-

सिंधु जल संधि में एकतरफा समाप्ति का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है।

-

यदि भारत इस संधि को एकतरफा रद्द करता है, तो यह अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना जाएगा। इससे निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं:

-

अंतरराष्ट्रीय मंचों पर विवाद: मामला संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) जैसे मंचों पर पहुँच सकता है।

-

विश्व बैंक की भूमिका: चूंकि विश्व बैंक इस समझौते का गारंटर है, वह हस्तक्षेप कर सकता है और मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।

-

राजनीतिक और कूटनीतिक परिणाम: भारत-पाकिस्तान संबंधों में तनाव बढ़ सकता है, और अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भारत की छवि को नुकसान पहुँच सकता है।

-

भारत ने संधि की समीक्षा की बात क्यों की?

2016 में उड़ी (जम्मू-कश्मीर) में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने संधि की समीक्षा की बात कही थी। इस दौरान भारत ने संधि के तहत अपने अधिकारों का पूर्ण उपयोग करने की रणनीति पर जोर दिया, जैसे पूर्वी नदियों पर अधिक परियोजनाएँ शुरू करना। हालांकि, भारत ने कभी भी संधि को रद्द करने का औपचारिक कदम नहीं उठाया, क्योंकि इससे कूटनीतिक और रणनीतिक जटिलताएँ बढ़ सकती थीं।

विश्व बैंक की भूमिका

विश्व बैंक ने न केवल इस समझौते को मध्यस्थता के माध्यम से संभव बनाया, बल्कि यह इसका गारंटर भी है। इसकी प्रमुख भूमिकाएँ हैं:

-

मध्यस्थता: समझौते के समय भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों को सुलझाने में मदद करना।

-

विवाद समाधान में सहायता: यदि कोई पक्ष संधि का उल्लंघन करता है, तो विश्व बैंक तटस्थ विशेषज्ञ (Neutral Expert) या मध्यस्थता न्यायालय (Court of Arbitration) की नियुक्ति में सहायता कर सकता है।

-

निगरानी: विश्व बैंक यह सुनिश्चित करता है कि दोनों पक्ष संधि के प्रावधानों का पालन करें।

यदि भारत संधि को रद्द करता है या इसका उल्लंघन करता है, तो विश्व बैंक को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। यह मध्यस्थता प्रक्रिया शुरू कर सकता है या दोनों पक्षों को बातचीत के लिए बाध्य कर सकता है।

भारत क्या कर सकता है? (तकनीकी और रणनीतिक दृष्टिकोण)

संधि के तहत भारत के पास निम्नलिखित विकल्प हैं:

-

पूर्वी नदियों का पूर्ण उपयोग:

-

भारत पहले ही रावी, ब्यास, और सतलुज नदियों के जल का अधिकतम उपयोग कर रहा है।

-

नई सिंचाई परियोजनाएँ, जलाशय, और जलविद्युत परियोजनाएँ शुरू करके भारत इन नदियों के जल का और बेहतर उपयोग कर सकता है।

-

उदाहरण के लिए, भारत ने वुलर बैराज और तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम किया है।

-

-

पश्चिमी नदियों पर सीमित परियोजनाएँ:

-

भारत पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम, चेनाब) पर रन-ऑफ-द-रिवर जलविद्युत परियोजनाएँ बना सकता है।

-

उदाहरण: किशनगंगा जलविद्युत परियोजना और रतले हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट। इन परियोजनाओं से जल प्रवाह को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे पाकिस्तान पर अप्रत्यक्ष दबाव बन सकता है।

-

हालांकि, ऐसी परियोजनाएँ संधि के तकनीकी प्रावधानों के अधीन हैं और इन्हें लेकर पाकिस्तान ने अक्सर आपत्ति दर्ज की है।

-

-

जल प्रबंधन में सुधार:

-

भारत अपनी आंतरिक जल प्रबंधन प्रणाली को और मजबूत कर सकता है, जैसे:

-

वर्षा जल संचयन।

-

भूजल प्रबंधन।

-

नदियों को जोड़ने की परियोजनाएँ।

-

-

इससे भारत संधि पर निर्भरता को कम कर सकता है।

-

पाकिस्तान के पास क्या विकल्प हैं?

यदि भारत संधि का उल्लंघन करता है या इसे रद्द करने की कोशिश करता है, तो पाकिस्तान के पास निम्नलिखित विकल्प हैं:

1. कूटनीतिक विरोध

-

पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर शिकायत दर्ज कर सकता है।

-

वह भारत पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाने के लिए वैश्विक समुदाय का सहारा ले सकता है।

-

उदाहरण के लिए, पाकिस्तान ने किशनगंगा परियोजना को लेकर विश्व बैंक और मध्यस्थता न्यायालय में शिकायत की थी।

2. कानूनी रास्ता

-

संधि के तहत विवाद निवारण के लिए दो तंत्र उपलब्ध हैं:

-

तटस्थ विशेषज्ञ (Neutral Expert): तकनीकी विवादों के लिए।

-

मध्यस्थता न्यायालय (Court of Arbitration): बड़े और जटिल विवादों के लिए।

-

-

पूर्व में, किशनगंगा और रतले परियोजनाओं से संबंधित विवाद इन तंत्रों के माध्यम से सुलझाए गए थे।

-

पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में भी जा सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया लंबी और जटिल होगी।

3. आंतरिक उपाय

-

पाकिस्तान अपनी जल प्रबंधन प्रणाली को बेहतर कर सकता है, जैसे:

-

नए बांधों का निर्माण: उदाहरण के लिए, डायमर-भाषा बांध।

-

वर्षा जल संचयन: जल संरक्षण के लिए नई तकनीकों का उपयोग।

-

भूजल प्रबंधन: भूजल संसाधनों का बेहतर उपयोग।

-

-

इससे पाकिस्तान अपनी जल आवश्यकताओं को संधि पर निर्भरता के बिना पूरा कर सकता है।

4. सैन्य या अस्थिरता फैलाने की कोशिश

-

हालांकि यह संभावना कम है, लेकिन सीमा पर तनाव या अस्थिरता पैदा करने की कोशिश को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता।

-

ऐसी कार्रवाइयाँ दोनों देशों के लिए खतरनाक होंगी और क्षेत्रीय स्थिरता को नुकसान पहुँचा सकती हैं।

5. सहयोगी देशों का समर्थन

-

पाकिस्तान अपने सहयोगी देशों, जैसे चीन और सऊदी अरब, से समर्थन मांग सकता है।

-

विशेष रूप से चीन, जो सिंधु की सहायक नदियों पर खुद बांध बना रहा है (जैसे तिब्बत में ब्रह्मपुत्र और सिंधु की सहायक नदियों पर परियोजनाएँ), इस मामले में पाकिस्तान का साथ दे सकता है। यह भारत के लिए एक रणनीतिक चुनौती बन सकता है।

सिंधु जल संधि की स्थिरता

सिंधु जल संधि भारत-पाकिस्तान संबंधों में एक स्थिर स्तंभ रही है। यह समझौता न केवल जल संसाधनों के बंटवारे को सुनिश्चित करता है, बल्कि दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग को भी बढ़ावा देता है। यह संधि तीन युद्धों, कई आतंकी हमलों, और दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद टिकी हुई है। इसका कारण संधि का मजबूत ढांचा, विश्व बैंक की मध्यस्थता, और दोनों देशों की ओर से इसे बनाए रखने की प्रतिबद्धता है।

भविष्य की संभावनाएँ

-

भारत की रणनीति: भारत संधि के तहत अपने अधिकारों का अधिकतम उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। पूर्वी नदियों पर नई परियोजनाएँ और पश्चिमी नदियों पर तकनीकी रूप से अनुमत परियोजनाएँ शुरू करना इसका हिस्सा है।

-

पाकिस्तान की चिंताएँ: पाकिस्तान को डर है कि भारत पश्चिमी नदियों के जल प्रवाह को नियंत्रित करके उसे नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए वह कूटनीतिक और कानूनी रास्तों का सहारा लेता रहता है।

-

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव: जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालयी ग्लेशियरों के पिघलने और नदियों के प्रवाह में अनियमितता से दोनों देश प्रभावित हो सकते हैं। इससे संधि के प्रावधानों को लागू करना और जटिल हो सकता है।

-

सहयोग की आवश्यकता: दोनों देशों को संधि के तहत सहयोग बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन जैसे नए खतरों से निपटने के लिए संयुक्त रणनीति बनाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण समझौता है। यह न केवल जल के न्यायसंगत बंटवारे को सुनिश्चित करता है, बल्कि दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता को भी बढ़ावा देता है। हालांकि भारत के पास संधि की समीक्षा करने या अपने अधिकारों का अधिकतम उपयोग करने का विकल्प है, लेकिन इसे एकतरफा रद्द करना अंतरराष्ट्रीय कानून और कूटनीति के दृष्टिकोण से जोखिम भरा होगा। दूसरी ओर, पाकिस्तान के पास कूटनीतिक, कानूनी, और आंतरिक उपायों के माध्यम से अपने हितों की रक्षा करने के कई विकल्प हैं। भविष्य में, दोनों देशों को जलवायु परिवर्तन और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता होगी, ताकि यह संधि और अधिक प्रभावी बनी रहे।